article cadre chiens création element éléments enfant france histoire humour internet

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Lenga occitana (41)

· Lecturas (22)

· Estudis occitans (11)

· Politica generau (23)

· Miquèu de Camelat (10)

· Actualitat (14)

· Lo Brut e la Furor (8)

· Còps de malícia (6)

· Sostien a la causa tsigana (6)

· Dictatura "psi" (6)

òsca eric.

Par Anonyme, le 11.06.2020

jean-louis massourre, je renvoie le compliment: il me semble que vous aussi, vous devriez réviser vos bases.

Par diaperdia, le 07.06.2020

"[…] puishque despuish rohlfs e boset ne i a pas avut nat estudis seriós suu gascon" écrivez-vous. vous pouvez

Par Jean-louis massour, le 03.06.2020

eh bien, je partage totalement votre avis ! j'jouterai seulement 5 remarques aux vôtres.

1- le titre "occitan

Par Jean-louis massour, le 03.06.2020

j. allieres a publié un article sur les affinités basque-gascon.

Par Jean-louis massour, le 03.06.2020

· La norme graphique du béarnais

· "Occitanie" atestat abans lo XIXau sègle

· Ua ocultacion ideologica

· Escandalós : Aranés contra la diversitat de l'occitan !

· Purificacion lingüistica en Occitania

· MESA AU PUNT SUS LA MIA DESPARTIDA D'A VÒSTE

· "70 clés pour la formation de l'occitan de Gascogne"

· Deu bon emplec de DE determinant

· La gramatica gascona de Maurici Romieu e Andreu Bianchi

· Jean-Louis Massourre: "Le gascon, les mots et le système"

· "La Pluja" de Bernat Manciet

· Lo Libre de Catòia

· OCCITANIA E... TRAÏSON?

· Moonlight Shadow

· LA PRONONCIACION DE LAS VOCALAS EN CONTACTE (1)

Blogs et sites préférés

Statistiques

Date de création : 27.05.2007

Dernière mise à jour :

04.09.2020

156 articles

Estudis occitans

Quan s'i deishè de parlar basco en Gasconha ?

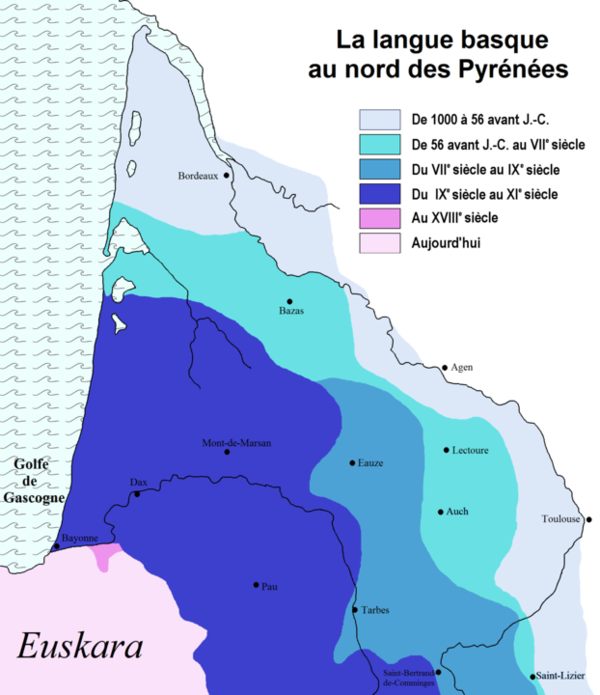

Quan s'i deishè de parlar basco en Gasconha ? Ne pretendi pas ací respóner ad aquera question. Aqueste article qu'ei simplament ua reaccion a ua mapa qui estó publicada sus Facebook, e qui reproduseishi ací, segon la quau e s'i auré parlat basco en Bearn, en Lanas e en Hauta Bigòrra dinc au sègle XIau.

Dens los parlars d'Aspa e de Varetons, las consonantas oclusivas shordas intervocalicas deu latin - [k], [p], [t] - que's mantienen quan passan a [g], [b], [d] (sovent realizadas espirantas, d'aulhors) quasi pertot aulhors dens la Romània occidentau (França, Espanha, Portugau, Sardenha). Qu'ei un fèit conegut. Eh donc, lingüistas que i a – e pas deus mei incompetents, shens dobte – qu'an datat lo passatge de [k] a [g], de [p] a [b] e de [t] a [d]: que dataré de la fin deu sègle IVau.

Autament dit, se a Bedós, a Sarrança o a Lana e disen, per exemple, sapa (latin SAPA), au lòc que pertot aulhors e's ditz saba, que vòu díser que s'i parlava latin, en Aspa e en Varetons, dejà au sègle IVau. Autament, que diserén saba. Se s'i parlava latin au sègle IVau en Aspa e en Varetons, ei possible que s'i parlèsse basco au sègle XIau ? Lo basco, distint mes hèra pròche de l'aquitanic (que s'agiva probable de duas variantas de la medisha lenga) qu'estó portat per l'invasion vascona deu sègle VIau e qu'ei aquesta qui explica que s'i parle basco en Labord, en Baisha Navarra e en Sola. Mes en Bearn e en Lanas, e en especiau en Lanas ? Ne seré pas impossible, ce pensaràn daubuns: fin finala, se la diglossia francés-gascon e dura despuish quate sègles, la diglossia gascon-basco qu'auré podut durar au mensh autant.

Mes qui ditz aquò ne coneish pas la fòrça de la romanizacion, qui a comptar deu sègle IVau e s'emparè sus la cristianizacion (e vice-versa) entà har penetrar lo latin dens las campanhas mei estremadas. Que s'escad que coneishem lo prumèr avesque d'Auloron: qu'èra sent Grat, e que vivè au sègle Vau (https://fr.wikipedia.org/wiki/Grat_d%27Oloron). Se las vaths d'Aspa e de Varetons n'èran pas enqüèra cristianizadas ad aqueth moment, que'n devón viste estar, dab un avesque a las lors pòrtas, de la diocèsi deu quau e hasèn partida !

E l'aquitanic ? Se lo gau e s'estenhó enter lo sègle Vau e lo VIIau, segon las estimacions, que'n devó estar parièr de l'aquitanic. Lhèu l'arribada deus vascons -la sola causa qui'ns poderé perméter de pensar lo contari- e'u dé un navèth bohet, mes, totun, la lenga escriuta qu'èra lo latin, e la diglossia qu'èra a favor deu protogascon, qui demorava e èra vist com ua forma d'aqueth; n'èra pas de bèra pausa a favor deu basco.

Adara, perqué s'i parla basco au País Basco ? Quin s'i mantiengó ? Ne n'èi pas la responsa, mes que harèi un comparèr. Dens la hauta Edat Mejana, las poblacions deus dus costats deu baish Danubi qu'èran bilingües, eslau e latin tardiu; de l'un costat deu fluvi lo latin tardiu que trionfè, e que deviengó lo romanés; de l'aute costat, que ganhè la partida l'eslau, e que deviengó lo bulgar. Estranhament, lo romanés que trionfè, en partida, en un territòri (Valaquia, Moldavia) qui n'èra pas jamei estat roman (com lo basco en Gipuzkoa, en Biscaia e en Araba, regions qui n'èran pas bascas, ce sembla, quan los romans arribèn).

Mes rai. De saber perqué lo basco e s'ei mantiengut n'ei pas lo men problèma. Per venciva, que hè ariçar lo fanatisme de de qui n'i a qui gausan publicar mapas shens avançar lo mendre element de demonstracion e'ns vòlen har créder qu'au sègle XIau que s'i parlava basco a Pau, a Dacs e a Bedós.

GASCONISMES (2)

Abans de perseguir sus las ideas de l’I.B.G., que volerí portar un element de mei au subjècte de la recuperacion de Roger Lapassada per aquera associacion.

Qu’èi dit quin Lapassada, en 1994 enqüèra, cinc ans abans de’ns deishar, afirmava, peu biaish d’un comunicat publicat per La République des Pyrénées, que n’avè pas deishat d’estar bearnés en aderint a l’Institut d’estudis occitans (I.E.O.). Qu’èi dit tanben que responè, per aqueth comunicat, a ua declaracion deu poèta Alèxis Arèta.

Òr, que m’an hèit passar, que i a quauques dias, ua batalèra (batalèra a la mòda de las qui publicava, que i a mei d’un sègle, lo « Carboèr d’Eisús », suu jornau paulin Le Patriote) parescuda sus l’Éclair, lo diari paulin de dreta, escriuta en ua grafia sembla-febusiana (com tot çò qui l’Éclair e publica en bearnés) e signada d’un Yan d’Escouteplouye. Ne i ei pas la data, suu tròç de jornau descopat sus aqueth numèro de l’Éclair, mes que’s pòt datar aproximativament per’mor de duas referéncias :

— De cap a la fin de l’article, que legi : « Aquestes electious qué soun mey amusantes qu’ue beterère » (Aquestas eleccions que son mei amusantas qu’ua veterèra) ; la batalèra qu’estó donc publicada en un periòde electorau ;

— que parla l’autor, suu mòde satiric, deus gipaètas barbuts ; qu’ei ua referéncia evidenta a la luta miada per Éric Petetin, en vath d’Aspa, contra lo tunèl deu Sompòrt, a comptar de 1992. Ua accion de las soas qu’estó explicitament reïvindicada au nom de la proteccion d’un gipaèta barbut.

A la prima de 1995, la França que votava en ua eleccion presidenciau qui devè ganhar Chirac. Aquesta batalèra que pòt donc estar datada de l’ivèrn 1994-1995.

E qué i legem ? Arren de hèra interessant, tà plan díser : n’ei pas lo Carboèr d’Eisús qui vòu ; e en essajant d’estar meishant, Yan d’Escouteplouye non sap qu’estar bèstia. Per exemple quan escriu : « lou yoen Arsène de Clignecu, qui a las idees abançades permou d’abé estudiat la psychologie en ta estar T.U.C. a la bile de Pau » (lo joen Arsèna de Clinhacuu, qui a las ideas avançadas per’mor d’aver estudiat la psicologia entà estar T.U.C. a la vila de Pau). E cau pensar l’autor n’avè pas eth mainatges au caumatge o dab un emplec en devath de la lor qualificacion ? Mes perqué trufà’s deus qui son dens aquera situacion ? E Clinhacuu qu’ei ua pica omofòba evidenta : l’omosexualitat deu maire de Pau de lavetz, André Labarrère, qu’èra coneguda de tots ; lo sosentenut qu’ei ací evident : aqueth joen qu’ei estat embauchat a la vila per’mor d’estar un amant deus de Labarrère…

Mes çò qui m’interèssa ací qu’ei qu’a un moment dat, que legem : « Mes sus aco Truquebolles n’ey pas estat d’accord, permou qu’ue pelère n’ey pas prou reboulutiounari. E qué s’ey hicat a canta un tros dé l’Enternationale traduside en Occita per Lapassade » (Mes sus aquò Trucabòlas [probable, ua auta pica omofòba] n’ei pas estat d’acòrd, per’mor qu’ua pelèra n’ei pas pro revolucionària. E que s’ei hicat a cantar un tròç de l’Enternacionala tradusida en occitan per Lapassada).

Açò que confirma donc qu’ad aqueth moment (fin de 1994 – començament de 1995), los bearnistas non consideravan briga a Lapassada com bearnés, o com bearnés e occitan. Tà plan díser, aquesta batalèra qu’ei, bessè, ua responsa au comunicat de Lapassada dont parlavi au començament de l’article : un comunicat de l’organizacion Anaram au Patac que seguiva la soa mesa au punt.

Ua fòto de la batalèra de Yan d’Escouteplouye que’s pòt véder ací : http://www.flickr.com/photos/87345142@N07/

Lo comentari de Fermin deu Barralh au men article precedent que m’a aperat l’atencion, qu’aurèi lhèu lo parat de ve’n parlar un aute còp.

Cars lectors de Dia per dia, qu’avetz podut véder que despuish quauques setmanas, n’escrivi pas sus aqueste blòg autant com abans ; qu’èi ua excusa : que m’i hèi d’ua auta manièra entà la lenga occitana, entau noste gascon, que son tribalhs qui seràn, qu’ac espèri, de compte har, mes ne’m dèishan pas pro de vagar entà en suberpés alimentar regularament lo men blòg. Mercés, per aquò, per la vòsta fidelitat.

GASCONISMES (1)

Que parlan sovent despuish quauques annadas deu gasconisme: que’u poderem definir com un patriotisme lingüistic e culturau regionau centrat sus la Gasconha. Atau, que seré gasconista tota persona qui pensa que l’idiòma gascon a a estar parlat, escriut, ensenhat, promovut. Se los qui pensan atau e son gasconistas, que soi jo tanben gasconista.

Que i a totun un detalh qui’m dessepara deus qui’s reconeishen generaument gasconistas : entad eths, lo fèit occitan qu’ei generaument superflú, e mei qu’aquò estrangèr a l’istòria gascona e a l’identitat tradicionau de la Gasconha. Per exemple, entaus uns lo gascon qu’ei ua varianta de l’occitan, entaus autes qu’ei ua lenga distinta de l’occitan. En teoria, aquò non deveré pas estar hèra grèu : aqueth desacòrd non deveré pas empachar los aimadors deu gascon, quau que sia la lor posicion sus aquera question, de s’i har amassa entà la parladura de la tasca (e que vedetz en passant que formulas qui acontenten tot lo monde, que se n’i tròba adaisa, e fin finala, quina importància a se lo vòste dròlle apren “lo bearnés”, “lo gascon” o “l’occitan” a l’escòla, puishqu’ei totun ?).

Mes en practica, entad aqueths gasconistas, los patriòtas occitans ne son pas hrairs (quan serén hòraviats), mes enemics, e sovent los prumèrs – qué disi jo ? los sols – enemics, e lo combat “gasconista” d’aqueth monde n’ei pas un combat contra la (manca de) politica lingüistica de l’Estat, mes un combat contra l’occitanisme.

Aqueth “gasconisme” atau definit que se’n manca que sia monolitic ; que podem deléger dus gasconismes plan diferenciats. D’un costat, que i ei lo gasconisme a la mòda de l’Institut bearnés e gascon, dont ve vau parlar adara. Que i ei, d’un aute costat, lo gasconisme a la mòda deu lingüista e militant lanusquet Halip Lartiga ; aqueths dus gasconismes que pòrtan clarament, cadun, visions diferentas de çò qui ei lo gascon e la Gasconha. Que i ei, enfin, un gasconisme mei ancian, mei istoric dens la Renaishença occitana, lo de felibres de compte har com Miquèu de Camelat e Andreu Pic.

L’Institut bearnés e gascon (Enstitùt bearnés e gascoû) qu’ei ua associacion, vaduda en 2002 en responsa au projècte d’Institut occitan en Bearn ; qu’ei donc aparescut d’aviada en oposicion a l’occitanisme. Qu’ei interessanta la data de naishença : la pròsa de l’I.B.G. que ns’assabenta a continuar d’ua “invasion” occitana en Bearn (los occitanistas medishs – arrebatiats “occitans” – que son definits en oposicion aus bearnés, e se’us escotatz, que i auré duas etnias en Bearn, los bearnés, autoctònes, e los occitans, vienguts d’aulhors, mei que mei de Montpelhièr…). L’occitanisme qu’auré per prètzhèit d’impausar aus bearnés ua cultura estrangèra, la cultura occitana, en remplaçament de la lor pròpia cultura regionau. Perqué, tà qué, ce’m diseratz ? Per’mor que la tòca ultima deus “occitans” de Bearn e de tota la Gasconha que seré d’impausar ua grana Occitania autonòma (prumèr pas de cap tà l’independéncia), de Baiona a Niça, “teleguidada” de Montpelhièr enlà peu Partit occitan : atau qu’ac explicava Pierre Bidau, un deus capulats de l’I.B.G., dens ua tribuna libra publicada per La République des Pyrénées en deceme de 2008…

Quin se pòt arribar a un tau nivèu de paranòia ? Abans d’ahazardir ua responsa, que caleré conéisher lo caminament personau de tots e sengles los gavidaires de l’I.B.G., e no’m vaga guaire, e non m’interèssa guaire mei, de me n’informar. Ne m’interèsssan pas las personas, mes los escriuts – totun com volerí jo que’m jutgèssen per çò qui escrivi e non per çò qui’s ditz, o ne’s ditz pas, que soi. E que s’escad qu’èi podut arrecaptar quauques numèros deu bulletin de l’I.B.G., La létre de l’Institut Béarnais @ Gascon. Que i a un sarròt de comentaris a har sus aquera pròsa, e que m’i calerà mei d’un article.

N’ei pas, bessè, çò qui mei interessarà la màger part deus legedors de Dia per dia, mes que volerí prumèr, ací, respóner a l’I.B.G. com membre de l’associacion Escòla Gaston Febus – Reclams. Los gasconistas de l’I.B.G. qu’an quant de còps criticat la revista Reclams de uei lo dia per’mor qu’emplega la grafia classica per’mor que reconeish e assumeish la dimension occitana de la cultura gascona, e per’mor que publica tèxtes non-gascons. L’I.B.G. n’a pas, a çò qui sèi, jamei acusat los Reclams de uei lo dia de trahir los sons fondators Palai e Camelat ; l’acús qui hèn qu’ei diferent, que parlan d’ua mena de “putsch” deus “occitans”, davantejats per Jan Salas-Lostau, qui’s serén “apoderats” de la revista au començament de las annadas 1980. Òr, a l’epòca, l’equipa sortenta de l’Escole Gastoû-Febus, Denis Palu-Laboureu (capdau), Jausèp Tucat (secretari) e René Canton (dinerèr) ne’s vedèn pas mei vias de continuar lo lor tribalh e, per tant arrebohiècs qui estossen a la “navèra” grafia, que credón que podèn shens risc deishar la plaça a un joen professor, Jan Salas-Lostau, especialista de l’òbra de Camelat e occitanista.

Se ne convienè pas aquera evolucion aus qui uei lo dia e gavidan l’I.B.G., Alèxis Arèta, Justin Laban, Maurice Triep e los autes, qu’aurén eths tanben podut prepausà’s entà har anar l’Escòla ! O metem que no’s sian avisats – que poderén hornir tau excusa per non pas estar estats presents a l’epòca – deu “pustch” occitanista : qu’ei çò qui’us empachava, dens las annadas 80, de préner responsabilitats a l’Escole Gastoû-Febus, de i har vàler lo lor punt de vista ? N’èi pas jamei entenut a díser qu’avossen quan non seré qu’enviat un quite tèxte a la revista Reclams, e la vertat qu’ei que de l’Escole, deus Reclams, ne n’an pas jamei avut qué har, que se las institucions istoricas (l’associacion, la revista) deu Felibritge gascon avèn devut comptar sus eths, que harén topins dias a. « Eh donc, que s’arragen ! » ce’m diseratz. Òc : que s’arragen. Mes que lo hisson de Jann Lafita e los autes capulats de l’I.B.G. ne’ns viengan pas eishordir a prepaus de l’Escole dont mantienerén la grafia eths e deus felibres gascons deus quaus e serén los pietadós conservadors de l’eretatge !

D’autan mei que hèn un emplec aberrant de la grafia dita febusiana. Jann Lafita qu’escrivè un còp que la grafia classica qu’èra plan ua grafia de regents, puishque sols los ensenhaires occitanistas e la sabèn manejar de plan. E de balhar exemples… Com las contradiccions ne’u genan pas, que hasè lo gloriós a prepaus de la grafia febusiana, « inventada per un professor agregat » (Édouard Bourciez)[1]. Qué que’n sia, los qui escriven dens lo bulletin de l’I.B.G. non saben guaire manejar tanpòc la lor grafia. A l’azard, a la p. 3 deu n° 14 (abriu de 2008) : téms, prestàt, dap, ûe, peyre, bréque, aquét ; a la p. 9 : très (!), éy, leyt, serbèch, hé… En un aute n°, ne sèi pas mei quin, qu’explican que lo diccionari de Simin Palai ei la lor referéncia grafica ; e totun, Palai qu’avertiva : « L’accentuation abondante que nous employons n’est pas indispensable dans l’écriture courante mais ici elle évitera les erreurs phonétiques et fixera mieux le lecteur. » (p. X). Que’m vatz lhèu díser : qu’avetz hèit exprès de préner un numèro on i avè fautas. En realitat, de tots los bulletins de l’I.B.G. qui èi lejut, ne n’èi pas jamei trobat nat entau quau non s’i podosse har la medisha critica. A l’azard (que l’aví au dessús de la pièla), lo n° 11 de julhet de 2007 : cassourrâs, réys, toustém (p. 8), poden, yandarmes, plechs, bibe, u… (p. 7) Que’m vatz lhèu díser ; aquò rai, parlatz-nse de la lor ideologia ! Que responerèi, prumèr, que la lor pretension d’escríver la grafia febusiana contra l’Escòla Gaston-Febus de uei lo dia qui critican de hiu, e s’ameritava d’estar rebaishada ; mes sustot, sapiatz, monde, que soi dejà, ací, a parlar de l’ideologia, per’mor que la grafia (eths que disen l’escritura entà har créder que son au ras deu pòble contra los patriòtas occitans sapients e pedants), mei exactament lo refús de la grafia classica, qu’ei lo medoth de l’ostilitat de l’I.B.G. a l’idea occitana. Aqueth praube monde que son, a tot de bon, allergics a la grafia classica.

Adara, la rèsta de las ideas de l’I.B.G., e vau autan pòc que l’usatge qui hèn de la grafia ? D’aquò que’n parlaram en un aute article.

[1] D’aulhors, u’ei sustot Andreu de Sarrailh qui caleré mentàver a prepaus de la grafia febusiana : qu’expausè en un liberòt las soas règlas dens las annadas 1970, en prénent en compte quauques cambiaments introdusits un sarròt d’annadas après l’òbra de Bourciez.

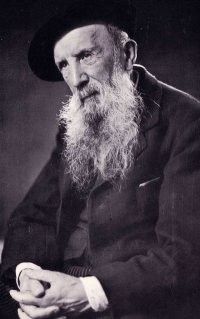

A cent ans de la naishença de Roger Lapassada

A CENT ANS DE LA NAISHENÇA DE ROGER LAPASSADA

Roger Lapassada qu’auré avut cent ans augan. N’i a pas quinze ans qui ns’a deishats (en 1999), e totun, que jògui qu’enter los qui s’i hèn entà la lenga e la cultura nostas, pòcs de joens an entenut a parlar d’eth, o coneishen d’eth mei que lo nom. Aquò que’s deu lhèu au fèit que a comptar de las annadas 90, dab l’atge, n’estó pas mei tostemps capdavant, que’s deu tanben a la manca de transmission de la memòria dens l’accion occitanista e patriotica (on son los libes, los essais, qui’s deverén assabentar suus noms e las hèitas deus qui s’i son hèits abans que nosautes ?), que’s deu bessè a la mesconeishença deus libes de Lapassada, au dia de uei pòc lejuts e pòc estudiats a maugrat d’un collòqui a Ortès en 1995 ; mes que’s deu tanben, qu’ac cau díser, a l’incuria de l’associacion fondada per Lapassada medish. Per Noste n’a pas jamei cercat de reeditar l’ensemble de la soa òbra en un format qui correspónia a las atentas deu legedor de uei lo dia, e Sonque un arríder amistós, lo prumèr recuelh de pròsas de Lapassada, dens lo vielh format de la colleccion A Tots de las annadas 70, n’ei pas un libe deus qui apèran l’uelh.

Sordeish qu’aquò, Per Noste que sembla d’aver trahit la memòria deu son fondator puishqu’en rómpent dab l’I.E.O., l’associacion ortesiana e hè la contracarra au sens de l’engatjament de Roger[1]. N’ei pas donc estonant se s’i hesteja pòc lo fondator a Per Noste : los qui hèn anar l’associacion que son acostumats a pensar que çò qui’s hasó abans que i estossen eths e compta pòc…

Roger Lapassada n’estó pas solament un deus prumèrs gascons, après Ismaèl Girard e a la medisha epòca que Bernat Manciet, a aderir a l’idea occitana representada au sortit de la darrèra guèrra per l’Institut d’Estudis Occitans, qu’estó tanben lo promotor de l’occitanisme en Gasconha. Lo gascon n’èra pas lo son idiòma mairau e, com ac explica dens los sons prumèrs talhucs de Sonque un arríder amistós, que’u descobrí quan los sons pair e mair e’u hidèn tà guardar a la soa mairbona, au vilatge d’Aussavièla, près de Lescar. Que disèn que d’aver podut parlar la lenga nosta quan èra presoèr en Alemanha, dab los autes gascons deu Stalag, que l’avè ajudat de suportar la soa captivitat, e qu’èra aquò qui l’avè amiat a decidir de l’aparar e de s’i har tad era. N’avoi pas jamei lo parat, o l’idea, de’u demandar s’èra vertat çò qui disèn ; en tot cas, qu’estó, au darrèr deu vòte de la lei Deixonne (1951) qui permetè l’ensenhament de las lengas de França, un deus prumèrs professors a ensenhar l’occitan en Bearn.

Lo son engatjament que l’amiè a entrar dens l’Escole Gastoû Febus e a seguir los estagis pedagogics organizats tot an, a tot long de las annadas cinquanta, per l’IEO. Que devó batlèu sentir en l’IEO ua manièra de concéber l’accion en favor de la lenga nosta e un balanç militant, qui convienèn miélher, lhèu, a las soas ganas de har avançar las causas ; e atau, en 1962, qu’essajava de fondar ua seccion de l’IEO dens lo departament deus Baishs Pirenèus (ne disèn pas, a l’epòca, “Pirenèus Atlantics”). Los temps, per aquò, n’èran pas enqüèra madurs, e que caló aténder dinc a 1967 entà que, dab Miquèu Grosclaude e un escabòt d’ortesians shens qui arren non seré estat possible, Lapassada e fondèsse Per Noste. Que v’asseguri qu’èra quauquarren de l’enténer a contar quin Simin Palai, a qui parlava deu son projècte, e l’avè demandat : “Perqué Per Noste ? Perqué non A noste ?”, e quin eth e disè que l’avè responut : “Eh donc, per’mor que per noste que marca un movement, un caminament.” Non s’i podè har miélher responsa.

L’associacion que vadè a un moment on l’occitanisme “faiçon IEO” èra sus conéisher ua aviada shens precedent dens tot lo país, e a las òras on èra de mòda lo “regionalisme”. Roger Lapassada, dab Miquèu Grosclaude e Gilabèrt Narioo qui s’anava lèu unir a l’associacion, que sabón estar capdavant dens l’accion (que cau léger lo conte Las dotze perletas – tostemps dens lo recuelh Sonque un arríder amistós – entà compréner quin tribalh de terrenh estó miat dens aqueras annadas peu valent escabòt de Per Noste) e ocupar lo terrenh de l’ensenhament e de la transmission dab las publicacions de Robèrt Darrigrand, Comment écrire le gascon (qui presentava peu prumèr còp las règlas de la grafia classica au public gascon), Grammaire abrégée du gascon, e sustot, lo requist manuau Initiation au gascon.

N’ei pas exagerat de díser que a la sola excepcion de la hestejada de Siròs, tot çò de compte har qui s’ei hèit despuish trenta cinc ans en Gasconha en fèit de defensa e promocion de la lenga nosta (Calandreta, Ràdio País, La Civada, l’Ostau bearnés, l’Institut occitan d’Aquitània…) qu’ei gessit de la volontat e de l’accion de Roger Lapassada e de l’escabòt qui sabó amassar autorn d’aquera tòca. Que’us devem mei qui non saberí díser en quauques arrègas. Tanben, que devi díser dus mots a prepaus deus essais de recuperacion de l’òbra de Lapassada per Jann Lafita.

Dab la mauaunestetat qui l’ei costumèra, Jann Lafita qu’a pretendut que lo tròç de frasa Gascons, bascos, occitans d’ua novèla de las de Roger e provava que Roger ne considerava pas los gascons com occitans. Qu’ei absurde, per’mor que ne cau pas cercar la doctrina e la logica deu militant dens los escriuts literaris de Roger – e se tienen a l’i cercar, qué díser d’un aute passatge, dens Las dotze perletas, on nse ditz l’autor que l’Occitania a sus la mapa la forma d’un triangle estermiat per la Garona, la Mar Grana e la barralha deus Pirenèus ? Autant absurde que seré de’n dedusir que tad eth, la soa Occitania vertadèra èra la Gasconha ! En ua auta varianta de la soa “exegèsi” descabestrada, Jann Lafita qu’auré “descobèrt” que dens las darrèras annadas de la soa vita, Roger Lapassada qu’avè deishat d’estar occitanista. Qu’èi dejà responut ací, e que’m brombi tanben qu’en 1994, au poèta Alèxis Areta qui avè declarat que “Lapassada [qu’èra] estat bearnés abans d’estar occitan”, Roger, dens la République des Pyrénées que responè : “Je suis Béarnais et connu comme tel. Je n’ai pas changé de nationalité en adhérant à l’Institut d’Études Occitanes”. Que brombava quin Ismaèl Girard, un aute gascon deus valents, avè hèit abans qu’eth la medisha afranquida. La soa responsa a Alèxis Areta qu’èra shens nat dobte possible ua responsa bearnesa, gascona e occitana.

D’autes carronhassèrs, aulhors, qu’an pretendut que Manciet (qui estó pendent decennis capredactor de la revista Òc (!)) e’s sentiva gascon e briga occitan. Mes deishem aquera cocarralha desaunorà’s per tant de mauaunestetat e de propaganda mensongèra, e en aquesta annada 2012, legem, tornem léger Roger Lapassada, parlem aus joens qui ne l’an pas conegut de l’importància de la soa accion e deus sons escriuts.

[1] Ne’s prèssan pas entà reeditar lo segond recuelh de pròsa de Lapassada, Ua sason en país bramader, qui ne’s tròba pas mei enlòc.

Roger Lapassada que's sentí occitan dinc au cap

Dens lo libe Gascogne, un pays, une identité, Jan Lafita, hant un maishant explic de tèxte a prepaus d'un poèma de Roger Lapassada , que's permetè d'afirmar qu'a la fin de la soa vita, aqueth poèta ne sentiva pas mei occitan e avè renonciat a la dimension occitana deu son combat ?

En horucant papèrs ger matin, qu'èi trebucat dus manuscrits qui'm balhè un còp qui l'anèi véder a casa soa, en 1995. Sus l'un d'aqueths, un poèma titolat "La Laudeta", abans de'u me balhar Roger que horní a l'estilo tinta: "Dat uei au men Eric Gonzalez (sic) en sovenir de tot çò qui avem hèit e en prefaci a tot çò qui haram enqüèra per la nosta lenga occitana", e lo son signet.

Que pensi qu'açò e parla mei clar e mei haut que totas las manipulacions bearnistas e gasconistas de la soa memòria.

"Ni l'agla, ni l'autor, ni lo celtic hasan

cridassèr, çò qui mei nos platz

a nosautes gascons qui èm òmis de patz,

òmis deu miei deu bòsc ompriu sobac deu caminaire,

qu'ei dens lo blat madur l'alauda adromideta,

l'alauda qui segueish au traslai lo parelh.

E poshquiam nos tanben

càder a tot doç d'un cèu de mauva

en tot sentir au còr aquera doçor d'auba

qui l'antic trobador

cantè dens los sons vèrs."

R. L.

Lo poèma de Roger Lapassada dab la soa dedicacion:

http://www.flickr.com/photos/53125427@N07/

Los bearnistas contradits per un gran diccionari

Los bearnistas que disen aus qui'us vòlen escotar qu'"occitan" e seré un mot aparescut dens las

annadas 70.

Mes lo Tresaur de la Lenga Francesa Informatizat ne'us da pas dret:

"Étymol. et Hist. 1886 occitain (Mistral, s.v. oucitan); 1921

(Anglade, p.10). Empr., comme le prov. mod. occitan «id.» (1886,

Mistral: oucitan; 1899 Mount-Segur, no 9, Renaishenca Occitana ds Ann.

du Midi, t.66, p.238), au lat. diplomatique occitanus, att. dès 1302

dans l'expr. lingua occitana (ds Devic et Vaissete, Hist. gén. du

Languedoc, t.10, Preuves, col. 399, corresp. à lingua gallicana 1315

ds Ordonnances des rois de France, t.11, p.435, cf.l'oppos. gallicanae

occitanae villae dès 1317, ibid. t.1, p.754), latinisation de langue

d'oc*, peut-être p. anal. avec aquitanus, v. aquitain (v.B.Müller ds

Mél. Gamillscheg, p.338). Bbg. Quem. DDL t.24 (s.v. occitanophone)."

L'origina romana de l'Occitania: la diocèsi de Viana

L'emperaire roman Dioclecian (284-305) que miè tà tèrmi ua arremanejada de la mapa administrativa de l'Empèri.

D'ara enlà, l'Empèri que seré dividit en prefecturas deu pretòri, aquestas en diocèsis, e las diocèsis en províncias.

Qu'amassè las províncias deu sud de Gàllia dens la diocèsi de Viana:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dioc%C3%A8se_de_Vienne

La diocèsi de Viana qu'amassava las províncias de Novempopulania, Aquitània, Narbonesa, Vianesa e Aups Maritimes.Au nòrd, que i avè la diocèsi de las Gàllias.

Peu prumèr còp dens l'istòria qu'apareishè clarament l'idea que lo sud e lo nòrd de la Gàllia qu'èran entitats distintas. Aquera distincion que repausava probable sus critèris culturaus, economics e demografics.

La norme graphique du béarnais

Un argumentari contra las mensonjas bearnistas

LA NORME GRAPHIQUE DU BÉARNAIS

Introduction :

Les règles d’écriture du béarnais - ce que nous appelons ici la norme graphique du béarnais - ont fortement varié au cours des siècles et même pour une époque donnée.

Au Moyen Âge, ceux des Béarnais qui écrivent leur langue maternelle n’ont, au mieux, qu’une faible connaissance du français.

La connaissance du français se répand en Béarn au XVIème siècle du fait de l’introduction de la Réforme protestante et du développement de l’imprimerie. Au XVIIème siècle, elle atteint toutes les couches lettrées de la population béarnaise. Dès lors, les Béarnais tendent de plus en plus à écrire leur langue régionale selon les règles de l’orthographe française, ce qui entraîne une rupture dans la tradition de l’écrit béarnais.

Cette rupture a fini par doter l’écrit béarnais, notamment littéraire, d’une norme graphique pensée en fonction de la langue nationale, qui ne convient pas à notre langue régionale. Au milieu du XIXème siècle, un grammairien, Jean-Vastin Lespy, essaie de mettre fin à cette situation en proposant une norme qui concilie les anciens textes et la pratique des auteurs de son temps. Ces travaux sont repris, non sans quelques modifications, par les félibres de l’Escole Gastoû Febus.

En 1952, Louis Alibert, qui a fixé la graphie classique de l’occitan pour le languedocien, l’adapte au gascon, et par voie de conséquence au béarnais, avec l’aide de Pierre Bec et de Jean Bouzet (celui-ci membre de l’Escole Gastoû Febus). Elle se répand rapidement dans les années 1970, et est dès les années 1980 largement majoritaire, voire quasi exclusive, dans l’écrit béarnais.

Nous suivrons l’évolution de la norme graphique du béarnais à partir de quelques cas spécifiques :

- le a en fin de mot[1]

- le o pour écrire le son « ou »[2]

- le n non prononcé en fin de mot[3]

- le r non prononcé en fin de mot[4]

- le v prononcé b[5]

- le nh pour écrire le son « gn »[6].

1 : Au Moyen Âge et au XVIème siècle.

Les premiers documents écrits béarnais révèlent un système cohérent, qui est cependant loin d’être entièrement unifié.

1.1. Le a en fin de mot s’écrit tantôt a, tantôt e, y compris à l’intérieur du même texte.

Ce e correspond à la prononciation de la région d’Orthez : on suppose donc que cette manière d’écrire a été inspirée par des copistes de cette région. Ailleurs en Béarn, on prononce a, puis, aux XIVème et XVème siècles, cette prononciation va évoluer, mais on va souvent continuer d’écrire a.

On trouve par exemple Conoguda causa sia (« que la chose soit connue de tous ») dans un texte de 1270 et Conegude cause sie dans un texte de 1373. En 1551, l’édition des Fors et Coutumes du Béarn donne la préférence au a.

1.2. Là où nous prononçons aujourd’hui ou, on écrit toujours o. Au Moyen Âge, ce o se prononçait comme un « o » ; il s’est ensuite prononcé comme un « ou » au plus tard au XVIème siècle, mais dans les textes de cette époque on trouve presque toujours écrit o. Une exception, on l’écrit u devant n ou m : cum, « comme » ; voluntat, « volonté ».

1.3. Le n non prononcé à la fin des mots : au Moyen Âge, on trouve écrit Gaston (Gaston VII Moncade), castellan (« châtelain »), mais aussi une double voyelle qui remplace ce n : crestoo (« chaperon de mur »), crestiaa (« cagot »). Cette hésitation peut se trouver dans le même texte : maas (« mains ») et donations.

1.4. Le r à la fin des mots est toujours écrit au Moyen Âge, époque à laquelle il se prononçait. Au XVIème siècle, que ce soit dans les Fors et Coutumes du Béarn(1551) ou le Stil de la Justicy deu Pais de Bearn, le code de procédure édité par Jeanne d’Albret en 1564, ce r n’est plus prononcé1, mais la norme graphique l’a conservé : estar (« être »), audir (« entendre »), examinar, dictar.

1.5. L’écriture du v prononcé « b » n’est pas constante.

Ce v (norme actuelle) n’avait pas la même prononciation dans tous les mots : jusqu’au XIVème siècle il se prononçait comme un « w », entre deux voyelles.

Ainsi, si l’on trouve dans le For d’Oloron de 1080 une forme comme devers (« devoirs »), il y a ensuite une certaine fluctuation dans l’usage entre les lettres b, v et u. « Bon vouloir » est écrit dans le même texte (1525) bon voler, puis bon boler.

1.6. Nh est employé pour écrire le son « gn » : senhor, notamment, est une forme que l’on retrouve constamment dans les documents officiels béarnais, du XIème au XVIème siècle.

1.7. Citons dès à présent quelques mots trouvés dans ces documents médiévaux, dont nous allons suivre les vicissitudes graphiques jusqu’à nos jours :

- causa (« chose », Charte des boucheries d’Orthez, 1270) / cause (id., Charte de Madame Jeanne d’Artois, 1319)

- deute (« dette », cité par Lespy, qui ne donne pas de date. Ce mot est masculin en béarnais)

- tostemps (« toujours », 1319)

- maison (« maison », 1270)

- successor (« successeur », For d’Oloron, 1080)

- anar (« aller », affranchissement de serfs à Charre, 1373)

- judyar (« juger », For de Morlaàs, 1220)

- patz (« paix », 1319)

- eg (« lui », 1080)

- dever (« devoir », 1080)

- senhor (dès 1080 et par la suite)

- hostau (« maison », affranchissement de serfs à Castétarbe, 1374)

2 : Du XVIIème siècle au XIXème siècle.

À partir de l’accession d’Henri IV au trône de France, la manière d’écrire le béarnais est de plus en plus influencée par le français.

2.1. Cela se reflète bien dans les différents points particuliers définis dans notre Introduction :

2.1.1. Le a en fin de mot disparaît presque complètement au profit du e.

2.1.2. Le o transcrivant le son ou recule rapidement. Dans un document de 1617, son usage est encore solide, presque identique à ce qui avait lieu dans les décennies antérieures, mais ou a ensuite tendance à se généraliser, sauf, curieusement, devant m et n, dans des mots comme oncle (ce mot se prononce indubitablement « ouncle »), compousat, longeires (« longues pièces de tissu »), son... Cet usage va se maintenir jusqu’à la Révolution dans les documents officiels, les textes littéraires, eux, généralisant ou dans tous les cas.

2.1.3. Le n non prononcé en fin de mot est souvent conservé, lorsqu’il était écrit auparavant, comme dans les mots en –tion du type informations. On continue aussi à écrire avec une double voyelle les noms de personnes et de lieux (dans un document de 1659 : Laa (commune de Laa-Mondrans), Pierre de Patraa). Parfois, il n’est plus noté du tout (mas, « mains », dans un document de 1664), alors que ces mots ont une nasalisation qui est nettement prononcée dans certaines parties du Béarn.

2.1.4. Les Béarnais continuent à écrire le r non prononcé en fin de mot : embiar (« envoyer »), estar (« être »), aber (« avoir »), pouder (« pouvoir »), darrer (« dernier »)…

2.1.5. Le v continue à être employé, mais notre langue régionale n’ayant pas encore trouvé ses grammairiens, son usage reste fluctuant : on le trouve employé conformément à l’étymologie (viven, « vivant », en 1685), parfois remplacé par b (nabere, « nouvelle ») ou employé, sous l’influence du français, là où il faudrait un b : trouvar (« trouver »).

2.1.6. En ce qui concerne nh, nous avons cité plus haut le mot senhor : on le trouve encore écrit ainsi en 1617. Nh est par la suite remplacé par son équivalent français gn : Espagne, seignour…

2.2. Les mots cités en 1.7. s’écrivent alors : cause, deute, toustemps, mayson, successour, anar, judyar, pats / patz, ed, deber, seignour, oustau.

2.3. À la Révolution, le béarnais a cessé d’être employé comme langue officielle. Par contre, son emploi comme langue de création littéraire progresse dès les premières décennies du XIXème siècle, mais à l’instar de ce qui se passait déjà depuis le XVIIème siècle, la langue régionale est de plus en plus écrite selon les règles de l’orthographe française, qui ne lui conviennent pas.

2.4. Les mots cités en 1.7. s’écrivent alors (vers 1850) : caüse; deüte, voiredeüté; toustem, maïsou, successou, ana, yudya (ou judja), pats, et, debé, segnou, oustaü.

3. : Lespy et l’Escole Gastoû Febus.

3.1. La démarche de Lespy.

C’est sur la base d’une connaissance approfondie des textes béarnais anciens et modernes que Lespy publie, en 1858, la première Grammaire béarnaise. Il considère que le béarnais, langue distincte du français, doit s’écrire selon ses règles propres, de même qu’on n’écrit pas l’espagnol selon les règles de l’orthographe française : il se plaint de ce qu’« en écrivant comme on le fait aujourd’hui… l’on suit les règles de l’orthographe française, qui ne sont point, faut-il le dire, celles de l’écriture béarnaise ».

3.2. La norme graphique proposée par Lespy.

Il dote ainsi le béarnais d’une norme graphique relativement cohérente, mais toutefois, par peur de dérouter sans doute, il n’ose pas revenir à la graphie des anciens textes.

3.2.1. Ainsi, il écrit à propos du o et du r final : « Si dans les vieux substantifs terminés en or, tels que amor, calor, dolor, flor, pastor, etc., etc., on ne fait pas résonner l'r, et que l'on donne à la voyelle o, ainsi que cela se faisait, le son de ou, on arrivera aux substantifs employés de nos jours: - Amou, calou, doulou, flou, pastou, etc., etc., qui dérivent du latin: amor ; calor ; dolor ; flos, floris ; pastor ; etc., etc. Voilà comment la prononciation finit par enlever aux mots le cachet de leur origine. S’il ne dépendait que de nous, ce cachet précieux serait remis sur tous nos vocables » (p. 54).

3.2.2. Il ne rétablit pas le n non prononcé en fin de mot, mais, à sa place, les doubles voyelles aa et ii. Il semble ne pas avoir perçu que cette graphie correspond à une nasalisation nettement prononcée dans une partie du Béarn, même si elle s’est effacée dans d’autres endroits (man ou maa (« main ») transcrit [mã], souvent simplifié en [ma]).

3.2.3. Entre le a et le e finaux, tous deux employés concurremment en ancien béarnais, Lespy choisit e, qui est conforme à l’usage des littérateurs de son temps, mais note en réalité (sauf dans la région d’Orthez) deux voyelles distinctes, qu’il décrit comme un « e doucement fermé » et un « o doux ». Les limites de ce choix apparaissent au sein même de l’ouvrage, lorsque Lespy, notamment en présentant les tableaux des conjugaisons, est sans cesse obligé de préciser comment il faut prononcer le e des terminaisons.

3.2.4. Par ailleurs, il ne restitue pas le v prononcé « b », mais choisit par contre de retenir la notation du nh (« gn »).

3.2.5. Les mots retenus en 1.7. à titre d’illustration s’écrivent alors : cause, deute, toustemps, maysou, successou, ana, yudya, patz, eth, debe, senhou, houstau.

3.3. Au début du XXème siècle, la norme graphique de l’Escole Gastoû Febus.

Les règles édictées par Lespy sont reprises par l’Escole Gastoû Febus à sa naissance en 1897, et modifiées plusieurs fois, dès 1900 et 1906.

Notre liste de mots devient alors : cause, deute, toustem, maysoû, successou, ana; yudya, yutya ou judja; pats; et ou eth ; debé; segnou; oustau.

3.4. Les limites de cette norme graphique.

La norme de cette association affiliée au Félibrige ne sera jamais fixée dans ses moindres détails.

Elle péchait sur plusieurs points : trop de variantes différentes (pour le gascon de l’Armagnac, par exemple, il y a des règles distinctes, officiellement entérinées en 1905 ; il y a des variantes à l’intérieur du Béarn même), trop de flou sur certains points en apparence mineurs, mais concernant des mots courants (faut-il écrire lou pount (« le pont ») ou lou poun ?)…

Mais c’est dans leurs ouvrages à portée scientifique que Simin Palay et Jean Bouzet, tous deux membres de l’Escole Gastoû Febus, se heurtent à ce qui est la principale faiblesse de la norme de leur association : il s’agit du e final, dont Lespy disait qu’il transcrivait tantôt un e doucement fermé et tantôt un o doux.

3.5. Le problème du e en fin de mot.

Dans l’écriture, cette lettre correspondait effectivement à deux voyelles bien distinctes :

- le o doux (c’est le e à la fin de cause, « chose ») correspond à une voyelle qui vient d’un a du latin, et se prononçait souvent encore a au Moyen Âge. Aujourd’hui, cette voyelle a encore diverses prononciations dans les différentes parties du Béarn : elle se prononce comme un o ou un e faiblement marqués dans la plus grande partie de notre région, comme un o bien marqué dans les vallées pyrénéennes, ou comme un e bien marqué dans la région d’Orthez. Dans la région de Pontacq, cette voyelle est encore prononcée comme un a.

- le e doucement fermé correspond à un é en fin de mot (un e dans la région d’Orthez), il ne porte pas l’accent tonique. Il est souvent la marque du masculin. C’est le e à la fin de deute.

- comme on le voit, il n’y a que dans la région d’Orthez que ces deux voyelles ont abouti à la même prononciation e. C’est pourquoi, noter de la même façon les deux voyelles n’est pas une solution convenable pour l’ensemble du Béarn.

Il y aura au moins trois tentatives, au sein de l’Escole Gastoû Febus, d’apporter une solution à ce problème.

4 : Au XXème siècle : tâtonnements et constitution de la norme actuelle.

4.1. Trois tentatives pour résoudre le problème du e :

4.1.1. La tentative de Simin Palay : au cours de l’élaboration de son Dictionnaire du béarnais et du gascon modernes(paru en 1934), Simin Palay est soucieux d’employer un système graphique qui rende convenablement la prononciation. Il résout le problème de cet een fin de mot en décidant d’ajouter un point au-dessous du e « doucement fermé » (e?). On a ainsi cause face à deute?.

Mais ce signe typographique e? n’est pas généralisable à tous les ouvrages en béarnais : les claviers des machines à écrire françaises ne l’ont pas, il n’existe pas davantage dans les autres langues européennes. Simin Palay n’a d’ailleurs pas cherché à généraliser cette solution.

4.1.2. La première tentative de Jean Bouzet : Jean Bouzet, originaire de Pontacq, Agrégé d’espagnol et auteur d’une Grammaire espagnole qui fait encore référence dans nos Universités, offrit au béarnais deux ouvrages de grammaire ainsi qu’une étude étymologique intitulée Du gascon au latin.

Il propose une solution plus pratique que celle de Palay, qui consiste à réserver le e à la transcription du « é doucement fermé » et à revenir à la lettre a pour transcrire le « o doux » : c’est causa face à deute.

4.1.3. La réforme de Joseph Courriades : Joseph Courriades expose une autre solution dans ses Éléments de grammaire béarnaise publiés en 1951.

Cette solution consiste à garder la graphie e pour les deux voyelles, en plaçant un accent sur l’avant-dernière syllabe lorsque le mot se termine par un « e doucement fermé » : on a alors cause et déute.

Cette solution est ingénieuse, mais comporte de nombreuses exceptions. En outre, elle laisse de côté la question de la norme particulière aux Gascons de l’Armagnac, dans le cadre de l’Escole Gastoû Febus. C’est là un écueil majeur dans la perspective de l’enseignement de notre langue régionale, qui est rendu possible la même année par la loi Deixonne.

De surcroît, si elle est bien appliquée dans la revue de l’Escole au cours des années 1960 et 1970, ce n’est malheureusement pas toujours le cas dans les ouvrages publiés par l’association pendant cette période.

4.2. La graphie classique de Louis Alibert, Pierre Bec et Jean Bouzet.

4.2.1. Ses origines : en Limousin et en Languedoc, dans les premières décennies du XXème siècle, des littérateurs et des linguistes cherchent à rompre la dépendance de la norme graphique de l’occitan à l’égard des règles d’écriture du français.

En effet, cette dépendance a trois inconvénients majeurs :

- elle est en inadéquation avec le caractère propre de l’occitan ;

- elle est en rupture avec les principes graphiques authentiquement autochtones, ceux du Moyen Âge ;

- elle accentue les différences de prononciation d’une région à l’autre, voire d’un canton à l’autre, en notant les moindres particularités de prononciation.

Ces recherches sont codifiées par le linguiste Louis Alibert dans une importante grammaire du languedocien publiée en 1935.

4.2.2. Son application au gascon : cette nouvelle norme graphique, dite graphie classique parce qu’elle s’inspire des usages graphiques de la langue ancienne, est initialement promue par une association créée en 1945, l’Institut d’Études occitanes.

Dans les années qui suivent, cette graphie classique est adaptée au gascon, le dialecte occitan auquel appartient notre parler béarnais.

La théorie est d’abord fixée dans un opuscule publié en 1952 par Jean Bouzet, qui a donc poussé plus avant les réflexions qu’il avait entamées dès l’entre-deux-guerres, Louis Alibert lui-même et un jeune linguiste qui travaillera beaucoup sur le gascon, Pierre Bec.

4.2.3. Quelques points particuliers : dans la norme proposée par Louis Alibert, Pierre Bec et Jean Bouzet, les points que nous avons considérés jusqu’ici sont traités comme suit :

- le aen fin de mot proposé précédemment par Bouzet est conservé,

- le o de l’ancienne langue, aujourd’hui prononcé ou, est rétabli ; ò (avec accent grave) note un o qui se prononce comme celui du français rose ;

- le rqui ne se prononce pas en fin de mot est rétabli partout, pour les infinitifs mais aussi pour les autres mots. Cela permet de former le féminin de ces mots : matièr (prononcé matiè), « matinal » ; matièra, « matinale ».

- le n qui ne se prononce pas en fin de mot est rétabli, de préférence à la double voyelle : on écrit pan (« pain »), vin (« vin »), et non *paa, *vii. En effet, ce n se prononce dans les départements voisins (Landes, Gers).

- le nh est rétabli. Lorsque il ne faut pas prononcer gn, mais un n suivi d’un h aspiré, on écrira n•h (avec un « point intérieur » emprunté au catalan) : en•hornar, « enfourner ».

- le v est réintroduit dans la norme graphique du béarnais, en fonction de l’étymologie et de la prononciation des mots comportant un v dans d’autres dialectes occitans : on écrit, par exemple, aver(« avoir ») parce que le v est prononcé « v » en limousin ou en provençal. Toutefois, ce choix est judicieux pour les Béarnais eux-mêmes puisque dans le canton de Montaner, on prononce ce v comme un « w » (la norme du Moyen Âge hésitait entre aber, aver et auer).

Ainsi, créée pour recouvrir les grandes différences de prononciation entre dialectes occitans, la graphie classique permet aussi, dans le cas du a en fin de mot et du v, de chapeauter des différences de prononciation existant à l’intérieur même du Béarn.

La lettre ò et le « point intérieur » (•) sont présents sur tous les claviers d’ordinateurs MacIntosh et PC, au moyen d’une combinaison de touches, sans quitter la configuration utilisée pour écrire le français.

4.3. Les mots donnés en liste en 1.7. s’écrit alors : causa, deute, tostemps, maison, successor, anar, jutjar, patz, eth, dever, senhor, ostau.

4.4. La généralisation de la graphie classique dans l’écrit béarnais : il faudra attendre dix ans pour qu’une première application concrète en soit effectuée par Pierre Bec, qui édite dans la nouvelle graphie un chef-d’œuvre de la littérature gasconne, Belina de Miquèu de Camelat (anciennement Beline). L’essai est concluant : cette norme est parfaitement adaptée à la transcription du gascon et notamment du béarnais.

Dans les années 1970, à la faveur du développement de l’enseignement de l’occitan, la graphie classique commence à être enseignée dans les lycées.

Dès les années 1980, l’emploi de cette graphie, aux dépens de celle de l’Escole Gastoû Febus ou d’autres systèmes, est largement majoritaire. C’est désormais dans cette graphie que sont publiés, par exemple, les ouvrages importants que sont la Grammaire béarnaise d’André Hourcade (1986) ou le Dictionnaire français-occitan (gascon) de Per Noste (2003-2005). L’Escole Gastoû Febus elle-même a d’ailleurs adopté cette graphie dès le début des années 80.

Conclusion :

La graphie classique est implantée en Béarn depuis maintenant quarante ans.

Beaucoup mieux fixée que les graphies précédentes, elle n’a connu pendant ces quatre décennies que des modifications mineures.

Elle permet d’écrire notre langue régionale de manière identique d’un bout à l’autre du Béarn. Ses principes s’appliquent à l’ensemble du gascon, et insèrent celui-ci dans l’espace linguistique occitan. Au-delà, cette graphie nous rapproche des autres langues issues du latin, notamment l’espagnol et le catalan qui sont pour nous de proches voisins, mais aussi le portugais (qui nous a emprunté le nhet l’a transmis au vietnamien) et l’italien, et en dernier ressort du latin lui-même.

Grâce à cette graphie, nous pouvons donc replacer notre langue régionale dans son cadre historique et géographique.

C’est pour cette raison que cette graphie est la seule enseignée dans les calandretas et les classes bilingues de l’Éducation nationale.

Elle est également utilisée dans la presse (revues littéraires, presse d’information, presse enfantine), dans l’édition, dans le monde du spectacle (Nadau, Joan Francés Tisnèr…) et dans l’information destinée au grand public (France 3 Bordeaux, mais aussi, dans un autre registre, les plaquettes bilingues du Carnaval biarnés ou de Hestiv’Òc).

Elle est pratiquement la seule utilisée sur Internet, dans les nombreux sites, forums et blogs qui contribuent à faire vivre le béarnais ou d’autres formes du gascon.

Elle a également été utilisée pour les réalisations en matière de signalisation bilingue qui ont vu le jour au cours de ces quinze dernières années, à l’initiative de certaines communes ou du Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques.

Annexe :

Nous présentons ici un texte béarnais, le sonnet de Jacob de Gassion (début du XVIIème siècle), dans les différentes graphies qui se sont succédé depuis le XVIème siècle :

1) tel qu’aurait pu l’écrire un Béarnais du XVIème siècle (tentative de reconstitution) :

Quand lo primtemps, en rauba pingorlada,

A heyt passar l’escosor deus grans redz,

Lo cabirou, per bondz et garimbetz,

Sauteriqueya au mieytan de la prada.

Au bèt esguit de l’auba ensafranada,

Prenent la fresca, au long deus arribetz,

Miralhas va en l’ayga aryentada,

Pux seu tucou hè cent arricoquetz.

Deus caas correntz cranh chic la clapiteya ;

Ed se tien saub... mes, entant qui holeya,

L’arcabuser lo da lo cop mortau !

Atau vivi sens tristessa ni mieya,

Quand un bèt oelh mana har, per embeya,

Au miey deu coo, bèra plaga leyau !

2) selon la norme exposée dans la Grammaire de Lespy, au milieu du XIXème siècle :

Quoand lou printemps, en raube pingourlade,

Ha hèyt passa l’escousou deus grans reds,

Lou cabiroü, per boundz et garimbetz,

Sauteriqueye au mieytan de la prade.

Au bèt esguit de l’aube ensafranade,

Prenent la fresque, au loung deus arribetz,

Miralha-s ba dehens l’aygue aryentade,

Puixs seu tucoü hè cent arricouquetz…

Deus caas courrentz cranh chic la clapiteye ;

Eth se tien saub… mes, entant qui houleye,

L’arquebusè lou da lou cop mourtau !

Atau bibi sens tristesse ni mieye,

Quoand un bèt oelh m’ana ha, per embeye,

Au miey deu coo, bère plague leyau !

3) Selon la norme de l’Escole Gastoû Febus (début du XXème siècle), avec, en note, les variantes locales admises à l’écrit :

Quoan[i] lou printems, en raube pingourlade,

A hèyt passa l’escousou dous[ii] grans rets,

Lou cabiròu, per bounds e garimbets,

Sauteriqueye[iii] au mieytan de la prade.

Au bèt[iv] esguit de l’aube ensafranade,

Prenent la fresque, au loung dous arribets,

Miralha-s ba dehens l’aygue aryentade3,

Puch sou tucòu hè cent arricouquets.

Dous2 câs courrents cragn chic la clapiteye3 ;

Et4 se tien saub… mes, entant qui houleye3,

L’arquebusè lou da lou cop mourtau !

Atau bibi sens tristesse ni mieye3,

Quoan un bèt oelh m’ana ha, per embeye3,

Au miey dou2 co, bère plague leyau3 !

4) Selon la norme adoptée par Simin Palay dans son Dictionnaire (1934) :

Quoan lou primtéms, en raube pingourlade,

A hèyt passa l’escousoù dous grans rets,

Lou cabiròu, per bouns e garimbéts,

Sauteriqueje au mieytàn de la prade.

Au bèt esguìt de l’aube ensafranade,

Prenén la fresque, au loung dous arribéts,

Miralhà-s ba dehéns l’aygue arjentade,

Puch sou tucòu hè cén arricouquéts.

Dous câs courréns cragn chic la clapitéje ;

Et se tién saub… més, entàn qui houleje,

L’arquebusè lou da lou cop mourtàu !

Atàu bibì sens tristésse ni miéye,

Quoan un bèt oélh m’ana ha, per embéje,

Au miéy dou co, bère plague leyàu !<

Ua frasa de Simin Palai

''Lous pouètes d'Ouccitanie qu'an cantat d'ue bouts de mey en mey ayside, e qu'at èy dit aci medich, noû y a pas hère, la bouts dous pouètes que porte loegn e que ba pregoun [...] De Nice, Cap de Proubence, à Bayoune, la nouste lengue qu'ey toustem parlade e per autan de mounde que yamey." (Reclams de Biarn e Gascougne, abriu de 1930)

"Los poètas d'Occitania qu'an cantat d'ua votz de mei en mei aisida, e qu'ac èi dit ací medish, non i a pas hèra, la votz deus poètas que pòrta luenh e que va pregon [...] De Niça, Cap de Provença, a Baiona, la nosta lenga qu'ei tostemps parlada e per autant de monde que jamei".

"Occitanie" : las citacions exactas de Fabre d'Olivet

Com lo libeLe Troubadour, Poésies occitaniquesde Fabre d'Olivet e's tròba sus Google Books, que voi balhar ací las citacions exactas de l'autor, dab las urls de cap a Google Books.

Dens lo prumèr tòme deLe Troubadour, Poésies occitaniques, Fabre d'Olivetqu'escriu : "Occitanique est un mot nouveau formé pour exprimer à la fois le languedocien et le provençal, et généralement tous les dialectes dérivés de l'ancienne langue d'Oc" (Introduction,p. II).

"Non seulement le provençal était parlé dans la Provence proprement dite, dans le Dauphiné, et généralement dans toute cette heureuse contrée, qui s'étend des Alpes aux Pyrénées, et qu'on appelait autrefois Occitanie ; [mais il était encore entendu et cultivé en Italie, en Espagne, en Angleterre et jusqu'en Allemagne] (Introduction, pp. XIV-XV).

"Il est donc incontestable que cette langue d'Oc, ou provençale, que j'appelle langue occitanique, est la véritable langue romance usitée en France sous la première et la seconde race de nos rois [los merovingians e los carolingians], qui s'est conservée dans toute sa pureté au-delà de la Loire, depuis les frontières d'Espagne jusqu'à celles d'Italie" (Introduction, pp. XXX-XI).

url : http://tinyurl.com/4cjjr7o Que i a, sus Google Books, ua foncion recèrca qui permet de cercar los mots-clau de las frasas qui èi botat ací.